損害保険

保険業以外の業務を2025年6月末をもって終了とし、全て個人事業へ変更しました。

自社レンタカーの表記は削除しましたが従来通り深夜のレンタカー対応は可能です。

東京海上日動のペット保険

「どうぶつ健保」

各種手続き案内

大切な保険

確実な試算を

車両入替

自動車保険試算

住宅総合保険 (火災補償)

試算 【建築済み】

試算【建築前新築】

建物評価額について

借家人賠償保険の試算

用語解説

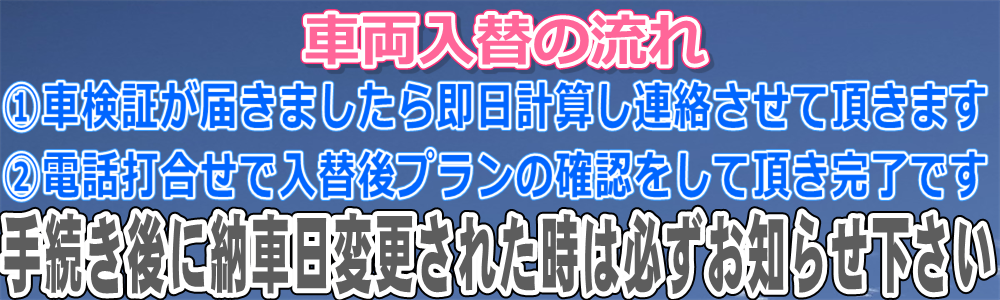

車両入替

※1度LINEの登録案内ページへ移動します

・通勤に使い始める

・日常使いに変わる

・車両保険を追加したい

・免許証の色が変わった

(有効期限もお知らせ下さい)

・運転者の範囲 (本人/夫婦/限定無し)

等をお知らせ下さい。

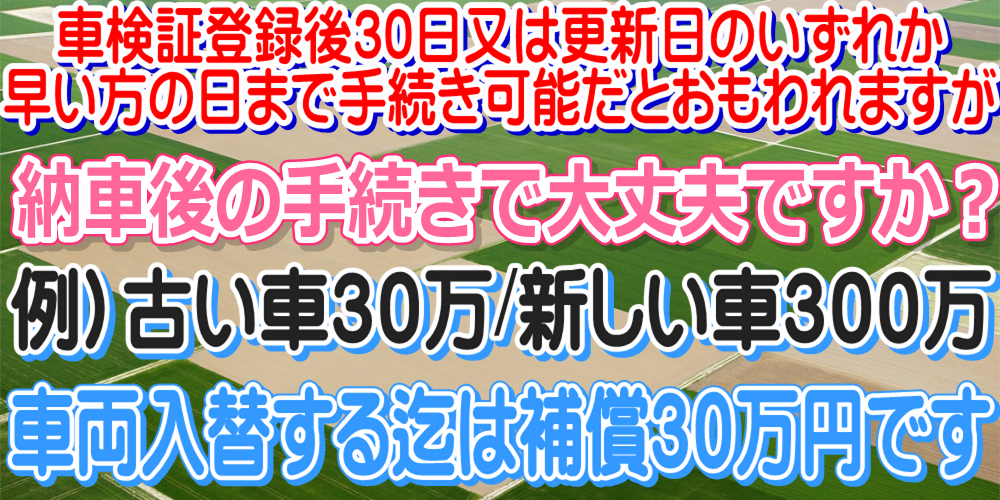

車両入替のタイミング

納車後でも手続きは勿論可能ですが、新しいお車から車両保険を追加したり、車両保険は元々付加していたが処分するお車価格30万円→新規お車価格300万円などの場合、乗り出し直後の(手続き前だと車両保険など補償されるが30万円となります)

納車日前日までにプラン設定し気持ちよく乗り出しが出来るよう案内しております。

プランの打合せ(電話)などの時間も考え、購入店に[納車の2営業日前までのFAXと]指示をお願い致します。

※車両入替前の事故でも所定の要件を満たす場合のみ救済処置として新しいお車の評価での補償が受けられる場合がある様ですが確実ではありません。

お手続きの流れ

自動車保険プラン

リンク先にて

詳しくはこちらをご覧下さい

※勤務先に提出する保険証券を不正入手する目的での架空契約が定期的に確認されています。

ページの先頭へ

住宅総合保険(火災補償)

【建築済みのかた】

・登記簿

・重要事項説明書

・他社の証券など

根拠資料を送信される方はこちら

※ 既に他社でご加入済みの方は保険証券からでも試算する事は可能ですが、

登記簿と加入内容が異なる事例が多く確認されています。

間違った内容を引き継ぐ事になってしまいすので、

当店では登記簿+保険証券の提出をお願いしております。

※全体の2割程度、何らかの間違いを見かけます

建物の評価については下段、建物評価額についてをご覧下さい。

住宅総合保険(火災補償)

住宅総合保険(火災補償)

【新築(建築前)のかた】

・ 建築確認申請をお持ちください 。 (コピー可)

下記項目を建築確認申請よりお調べし試算していきます。

①住所(番地が確定次第お知らせ下さい)

②建築年月

③階数

④延床面積(1階 ㎡ 2階 ㎡等)

⑤建築価格

⑥建物の構造(耐火構造について)

A 耐火(鉄骨/コンクリート造りなど)

B 省令準耐火

C 非耐火(木造住宅など耐火でない構造)

D マンション構造(コンクリートマンション)

※AとBの構造は耐火基準適用契約にするため確認資料を提出します。

・耐火基準適用契約確認書(ハウスメーカーの証明書)

※地震保険の建築年割引を適用しての契約となります。

ご契約の際には、

・建築確認申請

・建築基準法第6条第1項の規定による確認済証

・確認通知書(建築物)

・検査済証

・住宅用家屋証明書 などのコピーを提出します。

◆耐震等級

・フラット35Sの適合証明書

・長期優良住宅の認定を受けている事が確認出来る書類など

※ 建築確認申請などが無くても①~⑥の情報があれば試算可能です。

※非耐火構造(耐火構造ではない)かつ、 地震保険も不要な場合、 添付資料が不要な場合もあります。

建物の評価については下段の【建物評価額について】をご覧下さい。

建物評価額について

必ずしも購入価格=建物評価額ではありません。

その建物が

・全損(100%)

・大半損(60%)

・小半損(30%)

・一部損(5%)

等した場合などを想定して定めるのが望ましいと思われます。

時が経てば古くなったと言う事で不動産価値は下がるかも知れませんが、家を再度建て直す費用(建て直し費用)としては日を追う毎に物価が上がり、消費税が上がり、人件費が上がったりすると思われますので、未来の建築価格は現在の価格より上がると思われます。

色んな要素を含めプランの方向性として出して行くのが望ましいと思われます。

全損以外の大半損(60%)小半損(30%)一部損(5%)等の場合の費用負担をイメージするのも良いと思います。子供が巣立ち夫婦のみの生活となり、同じ規模の家で無くて良いと思うかたの場合(同じ規模の住宅は不要と思う方)は低めの評価設定でも良いかも知れませんが、それでもオール電化にしたいなど、建てた時と時代が変われば装備の内容も変わるでしょうから一定の要素を考慮しながら設定することをお勧めします。

借家人賠償保険

[賃貸契約時における保険の強制加入]

独占禁止法第19条/一般指定10項などに該当する違法行為だと思われます。

ご自身で自由に保険加入する事が出来ます。

お引っ越しをしても住所変更して継続できますので、2年おきに契約するのでは無く5年間などの契約にした方が一般的に節約効果は高い(ご本人メリット)と思われます。

また、長期契約があるにもかかわらず

上記2年おきに契約する形態しか無い様に契約をする行為や

不利益(デメリット)を説明しない行為も

保険業法第300条1項4号にて禁止されています。

今の時代にまだこんな事をしている人がいるのかと信じられませんが、管理業者が強制加入を強いるなどの被害相談が定期的に当店でもあります。

過去、苦戦することもありましたが、現在では一瞬で解決可能です。

ご希望の方は不動産会社などから送付された更新案内や申込書を持参の上、ご来店予約下さい。

お問合せページ

ページの先頭へ

お亡くなりになった場合

ご契約内容によりご準備頂く物や案内が異る事が考えられます。

まずはお電話で詳細をお知らせ下さい

お電話の際は当店より

・フルネーム

・契約者との続柄

・ご住所

・電話番号

・その他必要な事項

をお聞きします。

[関連項目]

・企業理念

・コンセプト

・プライバシーポリシー

・KPI(Key Performance Indicator)重要業績評価指標

・個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示などについて

・会社案内